di Gian Andrea Franchi

La scena storica, come ogni altra, rimanda a ciò che è fuori dalla scena[1].

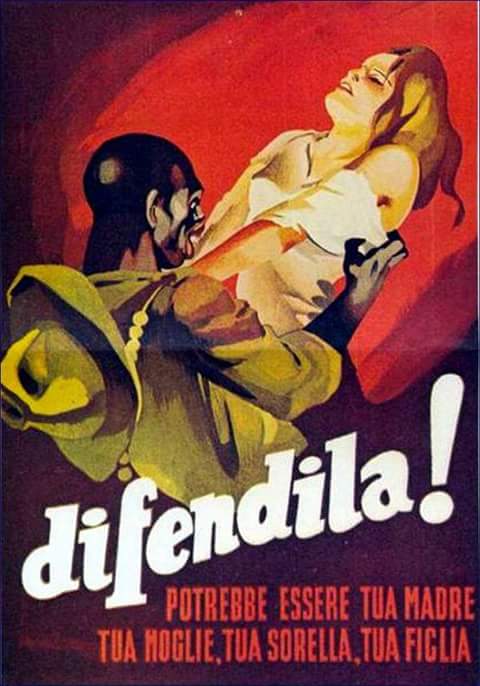

E’ noto, come, ad esempio, ricorda il grande sociologo indiano Arjun Appadurai, che tutte le tassonomie morali e sociali considerano repellenti quegli elementi che ne violano i confini. Secondo l’antropologa Mary Douglas, in tutte le culture, ciò che è fuori posto è chiamato ‘lo sporco’[2].

Io vorrei usare la parola ‘osceno’, che mi sembra più forte, perché è una dimensione legata immediatamente al corpo; a ciò che, in un corpo, deve star fuori dalla scena sociale, dagli schemi corporei imposti e accettati. L’omosessualità è stata a lungo, ed è ancora, l’osceno per eccellenza (tranne, parzialmente, in alcuni paesi, dove è stata accettata in termini di parità istituzionale, che è un modo per annullarne la carica contestativa dell’eterosessualità dominante).

Nella cultura considerata la fondatrice della cultura europea e dell’autoproclamato Occidente, il tentativo di esorcizzare l’osceno ha prodotto la tragedia[3].

Prima della tragedia, erano le narrazioni mitiche, recitate dai rapsodi nelle piccole corti della civiltà micenea, a esorcizzare in qualche modo l’osceno.

L’osceno riguardava la violazione della gerarchia patriarcale e dell’architettura di base della socialità arcaica: i legami, i desideri e gli atti inaccettabili fra i corpi. Il figlio che uccide il padre, sposa la madre e genera con lei. Il padre che sacrifica la figlia. Il figlio che uccide la madre. La madre che uccide i figli. La madre (in seconde nozze) che si innamora del figlio.

Ma con l’avvento della polis, nasceva l’esigenza di un dispositivo più forte, rivolto a un’intera città di migliaia di abitanti. Ed ecco l’avvento del dispositivo tragico, più efficace della narrazione mitica sorta in ambienti molto più ristretti. I Greci della polis hanno inventato un rito pubblico per esorcizzare l’osceno: il rito della rappresentazione scenica.

La rappresentazione scenica implica un efficace dispositivo d’astrazione. Uno spazio circoscritto, la scena, su cui muovono figure simboliche, con maschere fortemente tipicizzate; il cerchio degli spettatori, separati dalla scena, che guardano seduti e non agiscono. L’orrore – l’osceno – viene in tal modo portato dentro la città nella forma rigidamente definita della rappresentazione: viene, cioè, messo in scena. La rappresentazione scenica nomina e mostra, mantenendo fuori ciò che nomina nell’atto stesso in cui lo mostra. E’ questa la funzione della catarsi, indicata da Aristotele.

I Greci definiscono l’area semantica del tragico: una situazione in cui l’agire dell’essere umano è il frutto di forze incontrollabili che portano alla catastrofe. La catastrofe riguarda i fondamenti della condizione umana, che per i Greci era costituita dalle relazioni ancestrali, familiari, claniche, etniche. Questa catastrofe colpisce radicalmente l’identità ordinata intorno al corpo nella famiglia patriarcale, che era anche il fondamento dell’ordine nella più vasta società della polis: l’identità paterna; quella del figlio ed erede; della donna, sposa e madre; della figlia, futura sposa e madre. Il ciclo edipico di Sofocle è la proposizione tragica della domanda “chi è l’essere umano?”, nel sistema patriarcale di relazioni. Domanda che si dà sempre nella storia. Anzi, domanda che fa la storia.

Oggi l’area semantica del tragico può e deve uscire dalla dimensione teatrale e letteraria per estendersi alle esperienze irrapresentabili, di cui è troppo ricco il Novecento. L’esempio classico ne è la Shoah.

E’ molto interessante – perché è tragico, appunto – vedere come il Museo che è anche il Monumento della Shoah a Gerusalemme ne sia insieme la rimozione assoluta, diventando il simbolo del suo contrario: si estende infatti in una terra conquistata e occupata da cui sono stati espulsi gran parte degli abitanti originari, di cui si cerca di cancellare le tracce, mentre quelli che ancora restano, sia nello Stato d’Israele che nei cosiddetti Territori occupati, sono soggetti a una feroce apartheid – e poi c’è Gaza, paragonabile a un grande ghetto di Varsavia. Lo Yad Vashem finisce con l’essere la rimozione assoluta dell’oscenità della Shoah costruendone una scenografia capovolta a giustificare una sorta di sua perpetuazione da parte di coloro che si pongono come i legittimi eredi delle sue vittime.

Catastrofi sono accadute spesso nella storia, ma mai come nel Novecento, pieno d’immani massacri. Nel secondo millennio continuano, in forme articolate, costanti e diffuse.

Helène Cixous, una delle madri del femminismo degli anni ’70 in Francia, conclude, con una forte accentuazione tragica, una sua recente intervista, in cui parla anche della sua esperienza di autrice di testi teatrali per il parigino Théatre du Soleil:

“Tutto quello che abbiamo fatto da quando ho iniziato la mia collaborazione con il Théâtre du Soleil e Ariane Mnouchkine riguarda la questione dei rifugiati: all’inizio, si trattava dei cambogiani, poi degli indiani. Ci fu anche chiesto: perché non scrivete uno spettacolo su Sarajevo, sulle stragi dei Balcani? Io risposi che quando si scrive la storia di un popolo annientato si scrive quella di tutti i popoli annientati nel corso del tempo, a prescindere dalle contingenze. [L’ultimo spettacolo] riguardava gli iraniani, gli iracheni, gli afgani. Ogni volta la scena si spostava e ancora si procede così, spostandosi. Ora è in Siria. La scena cambia di volto e la catastrofe ricomincia. Non conosco il volto che avrà tra vent’anni o cent’anni, ma la catastrofe avrà luogo. L’umanità funziona così, per massacri”[4].

Dopo la Grecia classica, mi pare che ci sia stato solo un altro momento nella storia dell’Occidente di rappresentazione tragica alla sua altezza: il tempo di Shakespeare. Anche in Shakespeare viene rappresentata la crisi e la sovversione dell’autorità patriarcale nella società monarchica feudale, in una fase culminante del catastrofico avvento del capitalismo, attraverso personaggi come Amleto, Macbeth, Lear.

In seguito, la dinamica catastrofica sembra aver superato del tutto la sua rappresentabilità scenica.

E’ interessante notare che uno dei più importanti tentativi di rappresentarla in modi molto diversi – con le nuove parole della psicoanalisi, dentro la crisi incipiente della civiltà borghese sul punto di raggiungere uno dei suoi culmini con il primo grande massacro bellico –, sia ricorso ai miti greci e in particolare al mito dell’Edipo sofocleo.

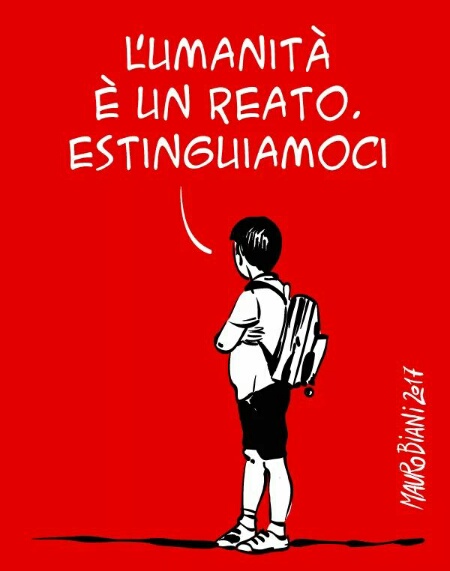

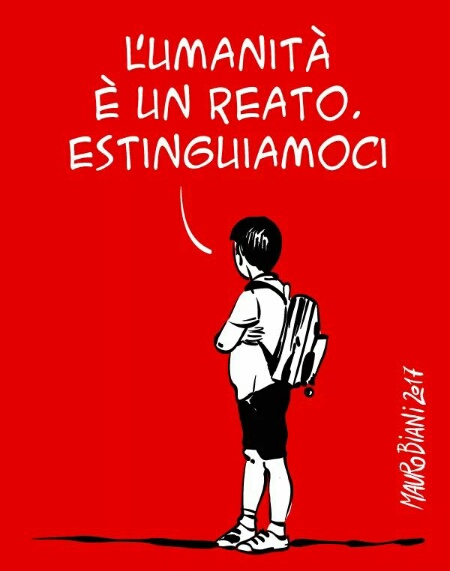

Oggi il meccanismo catastrofico messo in moto dall’uomo è divenuto incontrollabile. Quella che viviamo è una condizione in cui l’osceno sta divorando la possibilità di ogni scena. Ciò richiederebbe, come ho detto, una nuova definizione del tragico, non più teatrale e rappresentativa, ma politica, attiva cioè nel sociale: l’essere umano sta ledendo le condizioni, non solo della sua esistenza, ma della vita.

Non può darsi condizione più tragica di questa.

A questo proposito, il sociologo Wolfgang Streeck fa queste considerazioni sulla nostra attuale condizione storica, che mi sembrano abbastanza indiscutibili:

“Il capitalismo sta morendo perché è divenuto più capitalistico di quanto gli sia utile. Perché ha avuto troppo successo, sgominando quegli stessi nemici che in passato lo hanno salvato, limitandolo e costringendolo ad assumere forme nuove. Siamo di fronte a una dinamica endogena di autodistruzione, a una morte per overdose da sé stesso. Seguirà un lungo interregnum, un prolungato periodo di entropia sociale e disordine. La sua fine va intesa come un processo, non come un evento […] …non vedo un’opposizione globale e unita al capitalismo, che lo sfidi per istituire un ordine nuovo e migliore. Al livello nazionale, ci saranno e ci sono movimenti di opposizione e contestazione, ma disuniti e spesso disorientati, contro un sistema e una classe capitalistici globali. C’è una differenza fondamentale tra conflitti e trasformazione strategica. L’obiettivo strategico ultimo, comune, deve ancora essere sviluppato. Non c’è nessun nuovo ordine dietro le quinte. Ci aspetta invece un’era di disordine, di grande confusione e indeterminatezza, piena di rischi”[5].

Dalla rappresentazione scenica all’esperienza politica del tragico, dunque. L’esperienza di un disordine mondiale stragista come modo di gestione del dominio – che porta a situazioni sociali drammatiche e confuse, colme d’incertezza, ansia, angoscia – richiede una concezione dell’esperienza politica come rapporto con l’osceno, senza alcun scenario narrativo in cui prefigurarlo.

Uno scenario molto importante, in chiave di prefigurazione del futuro, è stato a lungo la narrazione social-comunista, nelle sue varie articolazioni. Ma oggi lo scenario va inventato dentro il percorso, senza quella garanzia, ovviamente solo immaginaria ma pur essenziale, che la prefigurazione comunque offriva in termini di spinta emotiva, di fiducia o anche di fede nel proprio ‘compito’: elementi fondamentali per l’azione. Lo scenario oggi va inventato giorno per giorno nel cammino, dentro la confusione, l’incertezza, l’ansia, senza cedere su un terreno largamente ignoto[6].

Si tratta, allora – nel caso fondamentale della questione dei richiedenti asilo e dei profughi, ma anche dei migranti in generale – non di ‘fare accoglienza’ (concetto molto ambiguo, ristretto e anche pericoloso) quanto di tentar di produrre e di mettere in atto nel presente dinamiche di solidarietà, che siano embrioni in atto di socialità: una socialità solidale che, nel contesto in cui oggi viviamo, non può non partire, per gran parte delle persone, dalla cura dei bisogni elementari. Per non restarvi, ovviamente, ma per trasformarli in diritti. Il diritto nasce, infatti, quando il bisogno si trasforma in desiderio e incontra ostacoli per la sua realizzazione; quando cioè la soddisfazione del bisogno non è più mera sopravvivenza, ma diventa desiderio di vivere con pienezza le possibilità inscritte nel corpo.

Questo significa, secondo me, declinazione politica del tragico (o declinazione tragica della politica): guardare in faccia le dinamiche catastrofiche, senza lo schermo protettivo di un’ideologica consolante prefigurazione di un futuro alternativo, ma cercare di costruirla passo dopo passo. Sine metu ac spe.

Oggi i rifugiati – e i migranti tutti – ci mostrano l’osceno, il fuori scena, l’inconscio, della ‘nostra’ civiltà. Sono corpi provati ed estranei; provengono da devastazioni belliche, economiche e ambientali di cui l’Occidente è il primo e ultimo responsabile. Sono la manifestazione concreta dell’impatto distruttivo della civiltà capitalistica sul mondo. Sono il segnale forte – e peculiare perché arrivano in casa nostra, rischiando la pelle e morendo a migliaia – del profondo malessere non soltanto sociale ma della vita intera, sulla terra.

NOTE

[1] “Ciò che si vede è necessariamente definito da ciò che non si vede”: M. Cometa, Perché le storie ci aiutano a vivere, R. Cortina, 2017, p. 339.

[2] A. Appadurai, Sicuri da morire, Meltemi 2017, p. 33. Ricordo la parola ‘immondizia’.

[3] Anche la commedia che è un’altra forma fondamentale di narrazione scenica.

[4] Intervista di Francesca Maffioli su Il Manifesto, 08/07/2017.

[5] Intervista di Giuliano Battiston sul settimanale L’Espresso, 9 luglio 2017.

[6] Accolgo qui una suggestione di Chiara Zamboni.